Keynote für TANZ.media beim Apero der Tanzjournalisten zur Eröffnung der Tanzplattform Deutschland in München am 4. März 2020.

TANZ.media ist ein Zusammenschluss derjenigen, die im Volksmund als Tanz-Kritiker und Tanz-Kritikerinnen bezeichnet werden.

Das heißt, wir sind die Bösen. Sagt zumindest der französische Philosoph Jean-Luc Nancy. Denn man hört es ja schon an der akustischen Schärfe des Wortes selbst: „kkkkritick!“

Das klingt nicht gut. Darum möchte ich, so kurz es geht, hier darlegen, was nicht stimmt mit einem Beruf, der der Förderung von Kultur und Kunst dient. Doch, doch, Kritik fördert Kultur und Kunst. Und wer ist davon überzeugt? Die Kritik.

Die Frage ist nur, wie sie das tut und welchen Lohn sie dafür erhält.

Als ich in einer Gießener Lokalzeitung meine ersten Sporen verdiente, war die Rezension noch alles. Feuilleton, das war: die Besprechung. Ich war nicht Kritiker, auch kein Tanzjournalist. Ich war Rezensent. Ich ging zu einer Vorstellung und mir war aufgetragen, sie zu beurteilen, möglichst mitreißend und allen journalistischen Voraussetzungen genügend, um so wahrheitsgetreu und, wie es damals hieß: so objektiv wie möglich über das zu urteilen, was ich sah.

Gelesen wurde meine Rezension schon damals mit Messgeräten, die seither immer besser geworden sind. Leserbefragungen, wie sie man sie damals nannte, besagten, dass außer den Beteiligten an einer Aufführung, ihren Freunden und Verwandten, fast niemand eine Tanzrezension liest, nicht einmal in der Provinz, wo doch sonst nichts passiert.

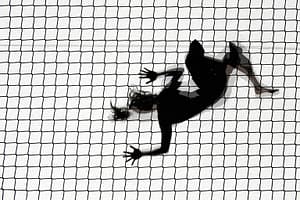

Also griffen wir zu einem Trick. Wir wurden so böse wie Jean-Luc Nancy den Krrrrrritiker beschreibt. Wir, meine Kolleginnen und ich, nahmen uns vor, die arme Kunst so effektvoll zu kritisieren, wie es nur geht … und dem Tanz richtig auf die Füße zu treten. Kann man sich heute kaum noch vorstellen: Einen saukomischen Verriss, der den Tanz einfach in die Luft schleudert und so unsanft zu Boden knallen lässt, dass Sie, liebe Leserinnen, bei Ihrer Frühstückslektüre die Marmelade vom Brötchen prusten und sich brüllend vor Lachen auf Ihre Schenkel trommeln? Klar, der arme Tanz. So was macht man nicht. Es gab auch viel Ärger, aber immerhin wurden wir wieder gelesen. Für eine Weile zumindest. Seitdem nennen die meisten von uns das, was sie da tun, viel lieber: Tanzjournalismus.

Tanzjournalisten und Tanzjournalistinnen, das sind die Guten. Sie klären über Hintergründe auf, sie ordnen das Gesehene ein, und die meisten machen das möglichst so, dass man es gerne lesen, sehen oder hören will. Denn wir sind die, die Sie gut unterhalten wollen. Damit wir einen Unterhalt verdienen. Wir Tanzjournalisten und Tanzjournalistinnen tun nichts Böses.

jean-luc-nancy[/caption]

jean-luc-nancy[/caption]

Oder?

Nun. Nein. Es ist nämlich so: Der Journalismus, und nicht die Kritik, ist zuständig für die Installation der Angst.

Es ist der Journalismus, der mit allem beschäftigt ist, was Menschen nur irgendwie fürchten:

Viren, Klimawandel, Armut, Kriege, Flugzeugabstürze, Wirtschaftskrisen.

Der Journalismus berichtet über all das, wo ein jeder denkt, o Gott. wenn das mir passieren würde.

Der Journalismus installiert die Angst, um Geld mit Berichten über all die Krisen zu verdienen, die wir täglich serviert bekommen. Angst kauft jede Redaktion. Das heißt für uns:

Lieber eine spektakuläre Scheidung am Berliner Staatsballett als eine nachfühlende Rezension am selben Haus.

Lieber ein Report über die Missstände an einer Wiener oder Berliner Ballettschule als einen Bericht über neuere Ausbildungsmethoden im Tanz. Denn unser Gesetz ist nun das Gesetz des Journalismus. Immer schön aufregen, viel Krach und Skandal machen, im Sperrbezirk des Theaters – aber so viele Skandale gibt es nicht, als dass man allein davon leben könnte.

Tanzjournalistinnen sind heute ausnahmslos Freiberufler, egal in welchem Medium: Rundfunk, Fernsehen, Zeitung, Internet. Wir sind selbst dafür verantwortlich, wie wir Nachrichten aus der Welt des Tanzes an die Redaktionen tragen. Eine Tanzkritik aus Paris, Den Haag, London, Mailand anzubieten – einst das höhere Vergnügen einer europäischen Kulturberichterstattung – scheitert trotz Easyjet gern an versagten Reisekosten und oft genug am nationalen Dünkel der Redaktionen.

Pressekonferenz Waltz und Öhmann in Berlin[/caption]

Pressekonferenz Waltz und Öhmann in Berlin[/caption]

Was tun? Kritikerinnen brauchen Partner. Das sind in der Regel Sie, die Veranstalterinnen und auch Sie, die Künstlerinnen. Wir werden von Ihnen mit Pressekarten versorgt, wir werden hinter die Kulissen und auf Proben gebeten, wir werden, manchmal, zu Flug und Hotel eingeladen. Im Gegenzug – und das wird viel besser bezahlt, als es die Redaktionen können – schreiben wir einen Beitrag im Programmheft und absolvieren eine Publikumsmoderation. Zum Dank werden wir namentlich auf Ihrer Homepage zitiert. Für die älteren Generationen der Tanzkritik ist all das ein absolutes No-Go. Der Grund: Es riecht nach Korruption.

Aber wie sollen wir einen Skandal machen – und den brauchen wir, sogar öfter als Ihnen lieb ist -, wenn wir uns nicht auskennen hinter den Kulissen? Wenn wir den Veranstalterinnen nicht buchstäblich auf dem Schoß sitzen? Wir sind die freischaffenden Öffentlichkeitsarbeiterinnen der Theater. Das ist gut und billig für die Theater. Das ist nur schlecht und sogar sehr schlecht für die Kritik.

O ja, es gab sie mal: Kritikerinnen mit Dienstwagen, Reisespesen, Rentenversicherung, versehen mit der Aufgabe, die Leserschaft einer überregionalen Zeitung oder einer Rundfunkanstalt dezidiert dreimal wöchentlich auf dem Laufenden zu halten über alle wichtigen Entwicklungen in der Tanzkunst. Man fuhr durch die Lande und berichtete, erzählte von Zusammenhängen, sah hier ein Scheitern, dort einen Triumph. Ein Traumberuf. Darum habe ich ihn ergriffen.

Heute hilft uns nur, wenn die Künstlerinnen uns helfen. Heißt: Wenn deren Tanzkunstwerk kompatibel ist mit dem, was der Journalismus verfolgt.

Journalismus berichtet über die Sorge des Menschen, die Sorge um sich selbst.

Handelt also ein Tanzstück vom Altern oder von Demenz oder vom Rassismus oder wovor auch immer wir zu Recht Angst haben … dann bekommt man das in den Redaktionen unter, vor allem, wenn man das Wort „Tanz“ nicht allzu sehr betont, sondern dasjenige, was auch die Jurys in der freien Szene und die Dramaturgien an festen Häusern so gerne haben. Auch sie lesen den Tag lang schreckliche Nachrichten auf ihrem Handy. Wir nennen es: Relevanztanz.

Relevant wäre demnach das, was beide, Kunst und Kritik, zu verfolgen haben. Es geht um Gesellschafts-Kritik, nicht im Sinne von Karl Marx als eine Kritik der Verhältnisse. Vielmehr gilt – als freischaffende Künstlerin ebenso wie als freischaffende Kritikerin: Nur, wer die berührendste Geschichte erzählt, bleibt in Erinnerung. Erfolgreiche Kritik heute ist das Erzählen einer berührenden Geschichte. Und Kunst: Kunst wäre die Kunst, das Publikum zu berühren.

Sie erinnern sich an den Fall des Spiegel-Reporters Claas Relotius?

Dieser Meistererzähler hat alles erfunden. Niemand hat mehr berührt als dieser Karl May von heute.

Denn es geht ums Berührtwerden, darum, dass sich die Leserschaft etwas vorstellen kann, damit ihr Hirn in Bewegung versetzt wird. Es geht nicht um die Wahrheit, es geht darum, dass Zuhörer, Zuseher und Leser ergriffen – und vor allem: bewegt werden. Genau da trifft sich der Tanz mit dem, was uns Angst machen und uns unterhalten soll.

Aber Berührtwerden: Ist das noch Kritik?

.

Folgt man dem antiken Arzt Hippokrates, dann meint Kritik ein sehr dramatisches Moment. Kritik ist das Moment, an dem sich entscheidet, ob ein Patient sterben oder überleben wird.

Man sagt noch heute, ein Patient sei in einem kritischen Zustand.

Er übersteht eine Krise. Oder er übersteht sie nicht.

Krise bzw, Kritik – beide Worte leiten sich vom griechischen Kritai ab – sie heißen ganz einfach: Mach es spannend. Oder auch nur: Daumen hoch, Daumen runter.

Wird ein Tanzstück überleben oder wird es sterben?

Ehrlich gesagt, kaum ein Kritiker ist Arzt.

Und keine Kritik, so weit ich sehe, hat je das Überleben oder den Tod eines Tanzstücks beschlossen. So etwas beschließen heute, mehr denn je, professionelle Tanzkuratorinnen.

Arnd Wesemann im Gespräch mit Jean-Luc Nancy[/caption]

Arnd Wesemann im Gespräch mit Jean-Luc Nancy[/caption]

Und mit Ihnen, liebe Tanzkuratorinnen, haben wir ein kleines Problem.

Im Ernst jetzt. Sie gehen offenen Auges davon aus, dass wir, die Leute von der Kritik, dem von ihnen selektierten und präsentierten Tanz nicht wehtun werden. Sie trauen uns. Wir werden den Erfolg, selbst wenn er zwiespältig gewesen sein sollte, schon irgendwie weiter erzählen. Am liebsten sind Ihnen dazu so alte Medien wie Tageszeitungen, Fernsehstationen, der Rundfunk. Alles Anstalten, die immer weniger über Tanz berichten. Sondern lieber über Krisen, auch im Tanz.

Wenn Kritikerinnen Geld verdienen, gelingt dies also eher mit sexuellem Missbrauch bei jungen Eleven in der Ausbildung.

Oder beim Intendantinnen-Streit am Tanztheater Wuppertal.

Oder beim Blackfacing oder auch angesichts der Erkenntnis, dass Tanz vor Krankheiten wie Parkinson schützen soll. Nur, was hat das alles mit Kunst zu tun? Hier ist unser Problem.

Kunst, wer will Kunst? Sie wollen es. Ist es nun das Problem des Tanzjournalismus, dass Sie, liebe Veranstalterinnen, ein viel zu elitäres Tanzprogramm programmieren? Das würde bedeuten, dass Sie als Kuratorinnen wirkliche Kunst ermöglichen, und wir Journalistinnen einfach nicht in der Lage sind, einleuchtend genug darüber zu berichten. Denn wir müssen ja diese Ihre Kunst wie Pop, also dermaßen populär der Leserschaft, den Hörenden und Zuschauenden verkaufen, und dennoch die Kunst für etwas nehmen, das Sie als Kuratorinnen sogar für große Kunst halten. Wie soll das gehen?

Es ging einmal. Damals. Dürfen wir dazu kurz in Geschichte der Kritik schauen und zurückblicken ins 18. Jahrhundert?

Da schrieb ein Mann namens Jean Georges Noverre in seinen berühmten Briefen über die Tanzkunst so Sätze wie:

„Es ist mit den Balletts wie mit allen Feyerlichkeiten überhaupt; nichts kann schöner und zierlicher seyn, als wie es auf dem Papiere steht; und nichts plumper und abgeschmackter, als wie es öfters ausgeführet worden“.

Das stimmt noch heute. Ja, der Journalismus muss unterhaltsamer, kurzweiliger, klüger, und wenn Sie so wollen, auch schöner und zierlicher betrieben werden als es die von der Bühne her so oft aufsteigende Langeweile erlaubt. Das ist unser Job: Wir Journalistinnen sollen unterhalten. Die Kunst muss das nicht.

Das Kunststück von Noverre, und auch von anderen, von Goethe, Lessing, später Charles Baudelaire und Oscar Wilde, bestand darin, sich mit provozierenden Statements überhaupt einen Zugang zur öffentlichen Meinung zu verschaffen und diese in eine Richtung zu lancieren, die der eigenen Kunst nutzen sollte.

Noverre wollte – als Künstler – das Ballet d’action durchsetzen gegen die damals verbreiteten, langweiligen Divertissements des gar nicht mehr so höfischen Balletts. Er stieß, wie wir heute sagen, eine Debatte an. Es wurde gestritten und der Sieger, der schlussendlich aus diesem Streit hervortrat, war … tja, der professionelle Kritiker, einer, der wie Oscar Wilde und Charles Baudelaire noch selbst aus der Künstlerschaft kam und im 19. Jahrhundert stolz das Motto formulierte:

Sol León & Paul Lightfoot – ‚Sad Case‘ Photo by Rahi Rezvani[/caption]

Sol León & Paul Lightfoot – ‚Sad Case‘ Photo by Rahi Rezvani[/caption]

„Ein unparteiisches Urteil hat niemals Wert“

oder

„Die erste Voraussetzung für den Kritiker ist: Temperament“.

Dieses Temperament nennt man heute, im 21. Jahrhundert, Meinungsstärke.

Man findet sie eher im Wirtschafts- und Politikteil einer Zeitung, seltener im Feuilleton.

Man findet sie bei populären Philosophen in Talkshows, kaum in der Kulturberichterstattung.

Die meinungsstarke Kritik, die mit Wut, mit noch mehr Humor und ein paar populistischen Argumenten daherkommt, stammt aus dem 19. Jahrhundert, genauso wie der Kritiker.

Dieser Beruf hat sich, pikanterweise, aus dem damals weit verbreiteten Beruf: dem des polizeilichen Theaterzensors entwickelt.

Zensoren, das waren Menschen, die im Dienst einer Ordnungsmacht beurteilen sollten, ob das Theater den Herrschenden zu nahe tritt.

Später, in der Sowjetunion, in der DDR, ob das Theater auch ja den gesetzten ideologischen Ansprüchen genügt.

Die Zensoren vergaben Schulnoten für Leistung und Fehlverhalten.

Der temperamentvolle Kritiker dagegen, im 20. Jahrhundert, wollte endlich frei sein von diesen biedermeierlichen Aufgaben der politisch korrekten Bewertung von Tänzen. Er wollte nur noch der eigenen Parteilichkeit und eben, des eigenen Temperaments verpflichtet sein.

Man nannte deshalb manche dieser Kritiker auch Päpste, weil sie unmissverständliche Vertreter einer Glaubens-Segregation waren, für oder gegen die Moderne, für oder gegen das klassische Ballett. Sie nahmen, wie zuvor die Künstler, die Debatte um die Kunst in die Hand. Und führten damit die Kunst in die Öffentlichkeit.

Hat das jetzt aufgehört?

.

In den Augen der Mehrheit ist Tanz bloß ein Minitaturbiotop unter Tausenden. Tanz ist ein kleines Revier, wo jeder jeden kennt. Eine Insel, die aus sich heraus keine eigene Kraft entwickeln kann. Deshalb muss Tanz gefördert, gestützt, gepflegt werden.

Tanz ohne Förderung ist schwach. Und zwar deshalb, weil Tanz in einem öffentlich geförderten, exklusiven Schutzraum existiert.

Man kann diese Schwäche mit politischen Mitteln und Steuergeld nun so stabilisieren, dass sie aussieht wie Stärke. Es ist, genau genommen, also der starke Staat, der den Tanz schützt. Und seitdem der Staat den Tanz schützt, in Deutschland exakt seit der Machtübernahme durch die Nazis, müsse auch der Journalismus den Tanz schützen. So heißt es.

Wenn der Journalismus den Tanz schützt, dann gehört er zu den Interessenvertretern des Tanzes. Er verhält sich dann allerdings genauso moderat wie man es in der Mehrzahl der Rezensionen lesen kann. Da herrscht immer noch eine Form vor, wie sie die Theaterzensoren des 19. Jahrhunderts betrieben haben. Mindestens dort, wo die Tanzkritik nur im Nebenberuf überlebt, bewundert man das Tanzen, mäkelt auch ein wenig und schreibt geflissentlich den Programmzettel ab.

Sie ist also wieder da, die biedermeierliche, politisch korrekte Bewertung des Tanzes.

Natürlich nur zum Besten des Tanzes.

Bloß: Niemand will das gerne lesen. Jedenfalls nicht, wenn die Rezension der akademischen Mode folgt, dass Kunst, wie heißt es so schön, „diskursiv eingebettet“ gehört mit Rücksicht auf das Tanzerbe und die kulturelle Identität und Herkunft – lauter Vokabeln, die im 19. Jahrhundert ganz ähnlich klangen: Tradition hieß das damals, Volk und Folklore.

Wo ist der Unterschied zu heute, wenn nun der Tanz in der Diaspora, der Tanz auf der Flucht, der Tanz aus Afrika oder Hongkong immer nur als ein Tanz der Opfer dargestellt wird?

Der einstmals exotische Tanz, der sein staunendes Publikum, bestehend aus lauter Rassisten, von sich selbst aus fand, er muss heute diskursgerecht mindestens als post-koloniale Revanche beschrieben werden, damit es in der Redaktion jemanden interessiert.

Es geht also nicht um Kunst, es geht um den Diskurs.

Das scheint derzeit die Lage der Tanzkritik zu sein: Wir kritisieren nicht mehr. Wir urteilen, in dem wir: moderieren – politisch korrekt.

Wir beschreiben die Befindlichkeit von Künstlerinnen, deren ethische Fragen, etwa die nach ihrer Queerness.

So können wir selbstredend auch über die Armut der Künstlerinnen berichten oder, um mal was Positives zu melden, über die hervorragende medizinische Bedeutung von Tanz.

Wir laden Tänzer ein, als Models vor der Kamera zu tanzen – wie zuletzt bei Anne-Teresa de Keersmaeker, die ein multikulturelles Fotoshooting zur Premiere von „West Side Story“ in New York erlaubte. Anstelle einer Kritik.

Und ja, wir schreiben auch gern Porträts über jeden und jede, sobald sie nur ein wenig aus dem engen Biotop hervorlugt.

Nur die Kunst, wen kümmert die?

Die Kunst ist im Tanz ein Ding in Bewegung. Es ist unmöglich, eine Bewegung mit den Fakten des Journalismus zu beschreiben. Statt des Grauens eines Krieges schreibt der Journalismus, dass es 578 Tote in dieser Nacht gegeben habe. Für den Tanz hieße das, die Kunst auf seine bloßen Fakten, auf das Unbewegliche zu reduzieren.

Und selbst, wenn wir schreiben, ein Tänzer geht, rennt, stolpert, fliegt, so beschreiben diese Verben nicht die wirkliche Bewegung. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, mit der Beschreibung von Bewegung selber zu bewegen. Das geht: nur mit Kritik.

Zumindest da, wo diese Kritik noch lebt, ist sie aber nahezu keine Kritik mehr der Kunst, sondern immer öfter und immer populärer, eine Kritik der Kulturpolitik. Und das zu Recht.

Kritik heute kritisiert, wenn sie wirken will, vor allem eine verfehlte Kulturpolitik.

Kritik will damit nicht den Tanz, sie will die Voraussetzungen zu dieser Kunst schützen, damit Sie, liebe Kuratorinnen, weiterhin frei über die Kunst entscheiden können.

Wir Journalistinnen sind diejenigen geworden, die nicht mehr damit unterhalten müssen, Ihre Auswahl der Tanzkunst zu loben oder zu tadeln.

Wir sind dazu da, mit journalistischer Gründlichkeit und Distanz dafür sorgen, dass Sie sich vor den allfälligen Zumutungen der Politik schützen können. Denn Sie sind von dieser Politik abhängig.

Und auch wir sind abhängig. Von Ihnen.